〒 542-0081

大阪府大阪市中央区南船場2-5-12 301

TEL:06-6262-1118

FAX:06-6262-6669

EMAIL:info@jcsemi.org

① 本特集について

恐らくたくさんの方が半導体に対する最初的な印象は、テレビやネット上の様々なプッシュメッセージからもらった情報かもしれません。ただ、半導体とは何なのか。どうやって作ったのか?具体的な実際の用途は何ですか。

たくさんの質問がありますが、考えてみてもきっと尻込みしているのではないでしょうか。

街中にあふれた日進月歩のスマートフォン、電気自動車、顔認証を見て、これらの物事のコアである半導体は一体どんな存在ですかを知りたくない?

もしあなたがこのような興味を持っているならば、ぜひこのサイトを注目してください!私たちは20~30期くらいの文章で簡単なイメージで半導体の神秘的なベールをはがして、半導体をはっきりと認識させます~

皆様の関心は私たちの前進の原動力です!

② 半導体とは?

半導体(Semiconductor)とは、常温で導体と絶縁体の間に導電性が介在する材料を指します。

導体とは、抵抗率が小さく、電流を伝導しやすい物質を指します。

よく見られる導体は、金属、人体、大地、黒鉛、酸、アルカリ、塩水溶液などです。

電流を伝えるのが苦手な物質を絶縁体といいます。

一般的な絶縁体には、セラミックス、ゴム、木材、プラスチック製品、空気、清浄な水、ガラスなどがあります。

1833年、英国の科学者エレクトロニクスの父ファラデーは最初に硫化銀の抵抗が温度の変化に伴って一般的な金属とは異なることを発見しました。一般的には、金属の抵抗は温度の上昇に伴って増加するが、ファラデーは硫化銀材料の抵抗が温度の上昇に伴って低下することを発見しました。半導体現象の初発見でした。

やがて、1839年にフランスのベックレールが半導体と電解質が接触して形成された接合を発見し、光の下で電圧を発生させることができた。これが後によく知られる光起電力効果であり、これが発見された半導体の2つ目の特性である。

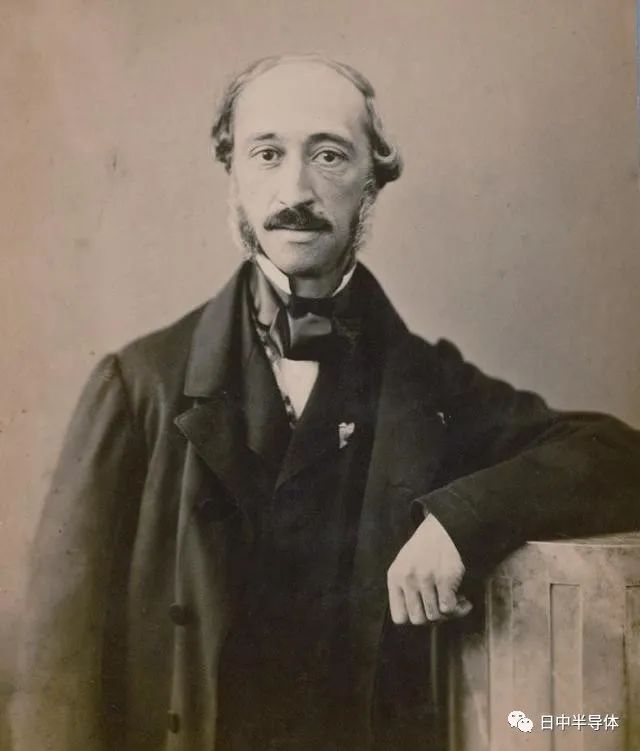

1873年、英国のスミスはセレン結晶材料が光照射下で電気伝導率が増加する光伝導効果を発見しました。これは半導体の第3の特性です。

1874年、ドイツのブラウンはいくつかの硫化物の電気伝導が印加電界の方向と関係があることを観察した、すなわちその電気伝導は方向性があり、その両端に順方向電圧を印加し、それは導通している、電圧極性を逆にすると導電しなくなり、これが半導体の整流効果であり、半導体に特有の第4の特性でもある。同年、シュスターはまた銅と酸化銅の整流効果を発見した。

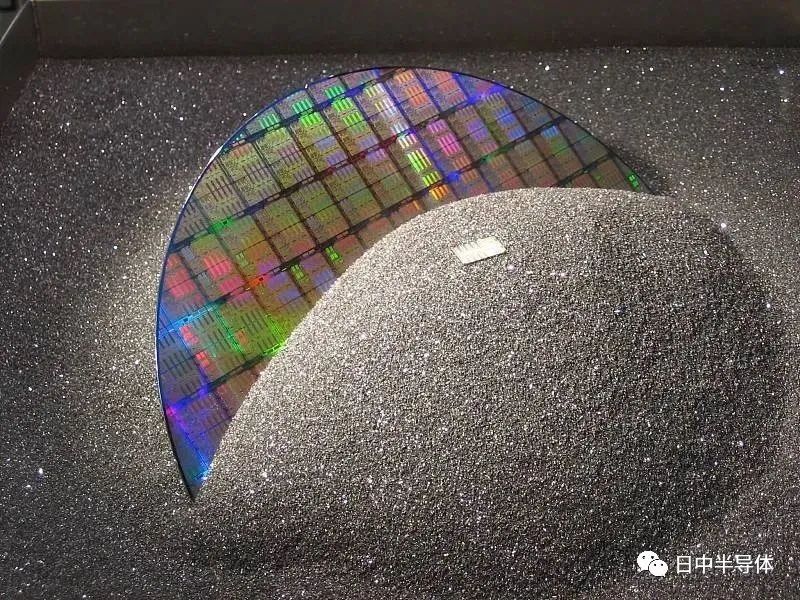

半導体を構成する原材料は主にシリコン、窒化ガリウム、ガリウム砒素、炭化ケイ素などに代表される第1、2、3世代の材料である。シリコン元素は自然界に大量に存在し、採掘が容易である。砂や岩石の中にはシリコン元素が豊富であるため、シリコンも半導体の生産製造に頼る主要な原材料である。

半導体は集積回路、消費電子、通信システム、光発電、照明、大電力電源変換などの分野で応用されている。

テクノロジーや経済発展の観点から見ても、半導体の重要性は非常に大きい。コンピュータ、スマートフォン、デジタルレコーダなどのほとんどの電子製品のコアコンポーネントは、半導体と非常に密接に関連しています。

次号では詳しくご紹介しますね~

次のページ:なし